Las piedras que gritan

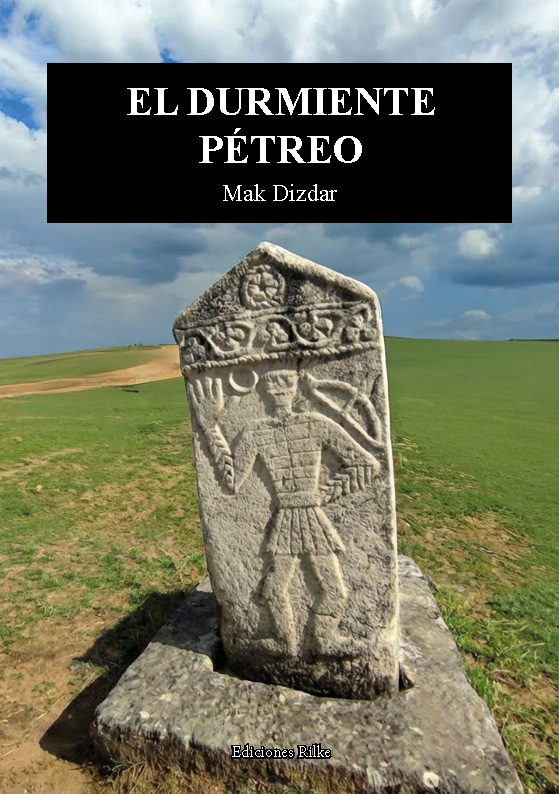

Me acuerdo de la primera vez que leí sobre los stecci, esas lápidas medievales de Bosnia que están ahí, en medio del monte, como si nadie las hubiese puesto nunca. No sabía entonces que existía un poeta capaz de hacerlas hablar, de darles voz a esos muertos que llevan siglos esperando a que alguien les pregunte algo. Este Durmiente Pétreo de Mak Dizdar, que ha traducido Dragan Bećirović para Ediciones Rilke, es de esos libros que te caen en las manos y te dejan sin palabras, porque están llenos de palabras que pesan como piedras. No es un libro fácil ni complaciente, pero tiene esa verdad incómoda que solo encuentras cuando alguien te habla desde un lugar al que todavía no has llegado pero sabes que vas a llegar, el lugar de los muertos que antes fueron vivos como tú y como yo.

Dizdar hace algo que parece sencillo pero que es complejísimo: convierte las inscripciones funerarias en poemas que hablan de la vida. Y no hablo de esa vida decorativa que aparece en los libros bonitos, sino de la vida dura, la que tiene hambre y miedo y preguntas sin respuesta. «Encerrado en el cuerpo encerrado en la piel / Sueñas que el cielo vuelva y se multiplique», escribe, y una lee eso y piensa en todas las veces que se ha sentido atrapada en su propia carne, en su propia existencia, deseando algo que no sabe muy bien qué es pero que está segura de que existe en alguna parte. Los muertos de Dizdar no son figuras retóricas ni fantasmas literarios. Son personas que estuvieron aquí, que tuvieron nombres y familias y dolores de muelas, y que ahora hablan desde las lápidas con una franqueza que a veces resulta brutal.

Lo que me fascina de estos poemas es cómo consiguen que lo medieval y lo contemporáneo sean la misma cosa. Cuando el difunto Radojica Bjelic ruega «Perdóneme / Por rogarle a pesar de todo / (…) Porque yo estuve donde vosotros estáis / y estaréis donde yo estoy», no está haciendo literatura del siglo XIII ni del XXI, está diciendo algo que vale para cualquier época porque habla de eso que nos iguala a todos, el hecho de que vamos a morirnos y lo sabemos. No hay consuelo barato en estos versos, no hay promesas de eternidad feliz ni paraísos con jardines. Hay solo esa verdad seca y dura: tú vas a estar donde yo estoy, así que piénsatelo un poco antes de olvidarme.

Dizdar rescata la memoria de los bogomilos, aquella herejía medieval que decía que el mundo material era obra del diablo y que solo el espíritu merecía consideración. Pero no lo hace como quien escribe un ensayo histórico o una curiosidad arqueológica. Lo hace como quien busca en el pasado respuestas para el presente, como quien pregunta a los muertos qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado. La condición del ser humano aparece en estos poemas como una cárcel de carne y hueso: «De esos dos brazos que tienes uno no es tuyo / ¿Como si uno a otro quisiera / Pegar?», pregunta en uno de los poemas, y esa imagen del cuerpo dividido contra sí mismo, del ser humano que no encaja ni en su propio pellejo, tiene una potencia que te deja sin respiración.

El lenguaje de Dizdar no es bonito ni pretende serlo. Es áspero, cortante, lleno de imágenes que duelen porque tocan algo verdadero. Cuando escribe sobre las palabras, no hace ejercicios de estilo sino que se pregunta de verdad si las palabras sirven para algo o si son solo ruido que hacemos para engañarnos: «Las palabras están contenidas en todo / Son todo y son límites de todo / Y una sola se está esperando / La que tiene que llegar desde lejos, desde los orígenes del tiempo». Esa palabra que nunca llega es la que justifica seguir escribiendo, la que justifica seguir leyendo, aunque sepas que tal vez no la encuentres nunca.

En «Radimlja», que es uno de los poemas más largos y complejos del libro, Dizdar despliega toda una iconografía cristiana heterodoxa donde la parra, el viñedo, la puerta estrecha y el Cristo soleado se entremezclan en una teología que poco tiene que ver con lo que nos enseñaron en el catecismo. «Aquí está presente aquel / Que según una fiel contemplación dijo / Soy la Parra y mi padre verdadero es el dueño del viñedo», escribe, recuperando un lenguaje bíblico despojado de toda beatería, convertido en instrumento de conocimiento. La muerte misma se vuelve insuficiente: «La muerte le estuvo buscando pero no encontró nada / No encontraron ni los huesos, ni la carne, ni la sangre / Quedaba solamente la huella como un augurio». Y una se pregunta qué queda de nosotros cuando todo se ha ido, si es solo la huella o si hay algo más.

Los poemas sobre la guerra tienen la sequedad de quien ha visto demasiadas batallas y ya no cree en la gloria. Gorcin, que fue soldado en cincuenta y cinco batallas «Sin escudo ni armadura», que «No pisé una hormiga / Pero me hice / Soldado», termina confesando desde la tumba: «perecí por el dolor / no me sané / a mi novia la hicieron esclava». No hay heroísmo ahí, no hay honor feudal ni épica. Solo la constatación brutal de que la guerra es una máquina que tritura a los que entran en ella, que les quita todo y no les da nada a cambio.

«La Casa en las Miles» es un poema que podría ser un manifiesto de cualquier resistencia histórica. Enumera a todos los que deben ser acogidos en la casa ancestral: los quemados en la hoguera, los que tuvieron que huir de sus casas incendiadas, aquellos a los que marcaron la cara con hierro ardiente, los que les arrancaron la lengua por no revelar secretos. La enumeración construye un catálogo de la violencia que tiene la precisión del testimonio y la fuerza de la indignación. Pero el poema termina con una maldición feroz: si alguien cierra esa puerta de la piedad, que la casa se derrumbe hasta los cimientos dentro del alma del que la cierra. La memoria, parece decir Dizdar, debe permanecer abierta o mejor destruirla del todo.

Lo que Dizdar consigue con estos poemas es algo que poca poesía logra: convertir el pasado en presente, hacer que los muertos hablen con una urgencia que no tiene nada de arqueológica. No estamos ante una colección de epitafios curiosos ni ante un ejercicio de erudición balcánica. Estamos ante voces que nos interpelan, que nos preguntan qué vamos a hacer con el tiempo que tenemos, qué vamos a hacer con las palabras que nos quedan. «Con mi muerte murió también mi mundo / Pero el mundo del mundo / No quiere / Mudarse», escribe en uno de los poemas, y esa paradoja esencial —cada muerte es absoluta para quien muere pero el mundo sigue adelante indiferente— es una de las verdades más duras y más necesarias que pueden decirse.

La traducción de Dragan Bećirović merece todos los elogios porque consigue trasladar al español la aspereza lírica del original sin domesticarla. No intenta hacer bonito ni suavizar las aristas. Respeta la sintaxis entrecortada, los encabalgamientos que cortan la respiración, esa puntuación irregular que reproduce el ritmo del pensamiento desde la tumba. Ediciones Rilke hace bien en publicar este libro, porque Dizdar no es un poeta local ni una rareza folclórica. Es una voz esencial de la poesía europea del siglo XX, una voz que habla de cosas que necesitamos oír aunque no queramos escucharlas.

Leer El Durmiente Pétreo no es un paseo cómodo ni una lectura que te deje tranquila. Es un libro que te hace preguntas incómodas sobre la muerte, sobre el lenguaje, sobre qué sentido tiene dejar una huella cuando todo está destinado a desaparecer. Pero tal vez esas sean exactamente las preguntas que necesitamos hacernos de vez en cuando, las que nos sacan de la comodidad y nos ponen delante del espejo de nuestra propia mortalidad. «Esta letra es monosilábica, divina / La monstruosa y sin miedo», escribe Dizdar. Esa letra monstruosa y sin miedo es la que consigue arrancar al silencio de los siglos, la que nos recuerda que las piedras pueden gritar si alguien sabe escucharlas.

Ana María Olivares