La amistad no envejece, solo se hace más sabia

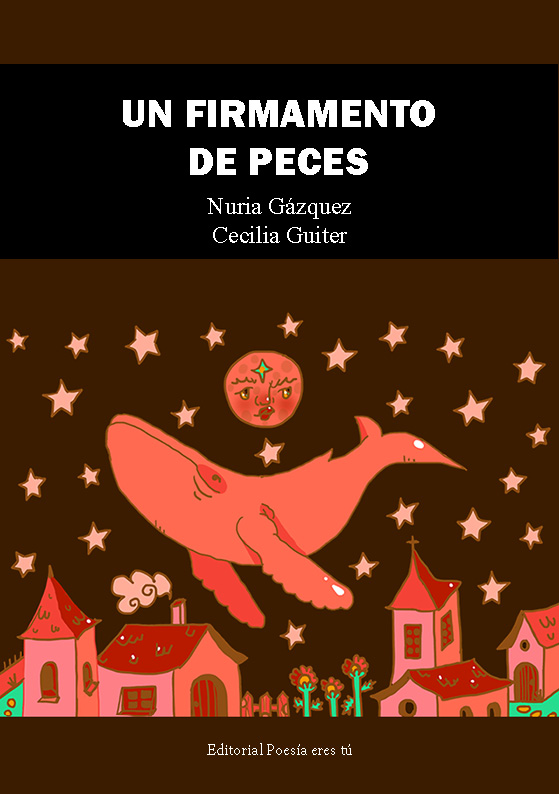

He tardado más de lo que me gustaría en leer Un firmamento de peces, de Nuria Gázquez y Cecilia Guiter. No por desgana, sino por ese pudor que una siente cuando intuye que un libro va a tocarle algo profundo. Y este lo ha hecho. Me lo encontré entre el montón de novedades que llegan a casa, sin aspavientos publicitarios ni recomendaciones grandilocuentes de críticos consagrados. Simplemente estaba ahí, con su portada discreta y su título que ya te invita a pensar: ¿qué hacen los peces en el firmamento? Pues resulta que mucho, que los peces esos son dos mujeres que decidieron convertir años de conversaciones telefónicas en un libro de poemas. Y no es poco lo que han conseguido.

Gázquez y Guiter se conocieron en el taller de Clara Obligado, que para quien no lo sepa es una de esas profesoras de escritura creativa que realmente enseñan algo útil y no solo cobran la matrícula. Allí se hicieron amigas, y cuando Guiter se marchó a vivir a California primero y a Florida después, mantuvieron el contacto con esa perseverancia que solo tienen las amistades verdaderas. Conversaciones diarias durante años. Piensen en eso: llamarse cada día, contarse la vida, compartir los dolores y las alegrías pequeñas que van tejiendo lo cotidiano. Y en algún momento, esas conversaciones empezaron a condensarse en poemas. O quizá siempre fueron poesía y ellas tardaron en darse cuenta.

Lo que me parece interesante de este libro es que rompe con la idea romántica del poeta solitario que escribe desde su torre de marfil. Aquí hay dos voces que dialogan, que se complementan, que se entienden sin necesidad de explicaciones exhaustivas. Una escribe desde Almería, la otra desde Florida. Una habla del calor seco de la tierra donde nació, la otra del calor húmedo del sur estadounidense donde intenta hacer vida. Y entre medias, el océano Atlántico que las separa físicamente pero que no consigue romper el vínculo que las une. Porque hay cosas que la distancia no puede destruir, y la amistad profunda es una de ellas.

Me ha gustado especialmente cómo abordan el tema de la vejez. No lo digo con condescendencia ni con esa actitud paternalista que a veces se tiene hacia los autores mayores, como si el mero hecho de haber cumplido sesenta años les otorgara un mérito especial. Lo digo porque hay una honestidad brutal en cómo hablan del cuerpo que envejece, de la piel que se arruga, de los años que llueven como hojas de otoño. «Llueven los años / como hojas de otoño / sobre mi piel arrugada», escriben. Y una lee eso y piensa: sí, así es exactamente. No hay autocompasión ni melancolía blandengue, sino aceptación serena de lo que toca vivir. Una aceptación que solo se consigue cuando has vivido suficiente como para saber que lo importante no es la juventud eterna sino la dignidad con que atraviesas las distintas etapas de la vida.

Luego está el tema del duelo, que atraviesa todo el libro como un hilo invisible. Gázquez escribe sobre su madre muerta en «La picarilla», y lo hace con una ternura que te parte el alma. No es un poema lacrimógeno ni busca la lágrima fácil del lector. Es simplemente el retrato de una mujer que fue morena, alegre, de verbo fácil y risa contagiosa, que cuidaba sus macetas con cariño y que ahora ya no está. Y con eso basta. No hace falta más. La buena literatura es así: te da lo justo, te obliga a imaginar el resto, te hace partícipe de la construcción del sentido.

Guiter, por su parte, escribe desde el exilio. Y me gusta esa palabra, exilio, aunque ella probablemente no la usaría así. Porque cuando una se va de su país por voluntad propia, por trabajo, por amor, por las razones que sean, no suele pensar que está en el exilio. Pero lo está. Está en ese limbo de quien ya no pertenece del todo al sitio de donde viene pero tampoco acaba de encajar en el sitio donde vive. «Perdidos en Nueva York, / buscando el alma de Lorca / entre rascacielos y luces de neón», escribe. Y ahí está todo: la búsqueda imposible de las raíces culturales en una ciudad que no las tiene, o que las tiene tan mezcladas que es difícil reconocerlas como propias.

Me ha llamado la atención la estructura del libro, que alterna poemas largos con haikus. Esa combinación no es casual ni caprichosa. Los poemas largos te permiten respirar, desarrollar una idea, contar una pequeña historia. Los haikus te obligan a detenerte, a concentrarte en un instante, a capturar una emoción fugaz en tres versos. Es como si el libro entero tuviera su propio ritmo respiratorio: expansión y contracción, narrativa y síntesis, movimiento y quietud. Y funciona. Funciona porque las autoras saben lo que hacen, porque tienen oficio y no están jugando a ser poetas.

Hay un poema que me ha conmovido especialmente, «Pido silencio». Es brevísimo: «No me preguntes dónde está. / Silencio, por favor. / Sé que no volverá». Y me parece que es una de las cosas más honestas que he leído sobre el duelo. Porque cuando pierdes a alguien, lo último que necesitas es que te hagan preguntas, que te obliguen a verbalizar el dolor, que te exijan una explicación o una elaboración discursiva de lo que sientes. A veces solo necesitas que te dejen en paz, que respeten tu silencio, que entiendan que hay dolores que no se pueden poner en palabras. Y este poema lo dice todo sin decir apenas nada.

Luego está el tema de la amistad femenina, que es el verdadero corazón del libro. No la amistad decorativa, la de las quedadas ocasionales para tomar café y contarse las últimas novedades. Sino la amistad profunda, la que te sostiene cuando todo se tambalea, la que te permite ser vulnerable sin miedo a que te juzguen. «Como aquellos soldaditos de plomo / que alineábamos en fila / nosotras también estamos juntas / aunque la vida nos separe», escriben. Y una piensa en sus propias amigas, en esas mujeres con las que ha compartido tantas cosas a lo largo de los años, y entiende perfectamente a qué se refieren.

Porque la amistad entre mujeres es algo que la literatura ha tardado siglos en tomar en serio. Durante mucho tiempo, los vínculos importantes eran los románticos, los familiares, los que se suponía que debían estructurar la vida de una mujer. La amistad quedaba relegada a un segundo plano, como si fuera un añadido agradable pero prescindible. Y no lo es. No lo es en absoluto. Para muchas de nosotras, las amigas son la familia que elegimos, las que nos conocen de verdad, las que están ahí cuando todo lo demás se desmorona. Y que dos mujeres se sienten a escribir sobre eso, a darle la importancia que merece, me parece un gesto valiente y necesario.

No es un libro perfecto, claro que no. Hay poemas más conseguidos que otros, metáforas que funcionan mejor, versos que resuenan con más fuerza. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que hay aquí una voz auténtica, una mirada sincera sobre cosas que importan: la pérdida, la distancia, el paso del tiempo, la amistad que permanece. Y eso, en estos tiempos de ruido constante y banalidad elevada a categoría estética, es mucho más valioso de lo que parece.

Me pregunto cuánta gente leerá este libro. Probablemente no será un superventas ni lo reseñarán en los suplementos culturales de los grandes periódicos. La poesía nunca vende, y menos la poesía honesta, sin aspavientos, sin pose. Pero espero que llegue a quien tiene que llegar, que lo encuentren esas lectoras y lectores que buscan algo más que entretenimiento fácil, que quieren literatura que les hable de lo que realmente importa. Porque este libro lo hace. Lo hace sin estridencias, sin impostación, con la naturalidad de quien sabe que no tiene nada que demostrar.

Gázquez y Guiter han escrito un libro sobre la amistad, sobre la vejez, sobre la memoria. Pero sobre todo han escrito un libro sobre la vida vivida con consciencia, sobre la capacidad de mirar atrás sin amargura y hacia delante sin miedo. Y eso, créanme, no es poca cosa.

Ana María Olivares