El gran teatro hipogeo de la conciencia

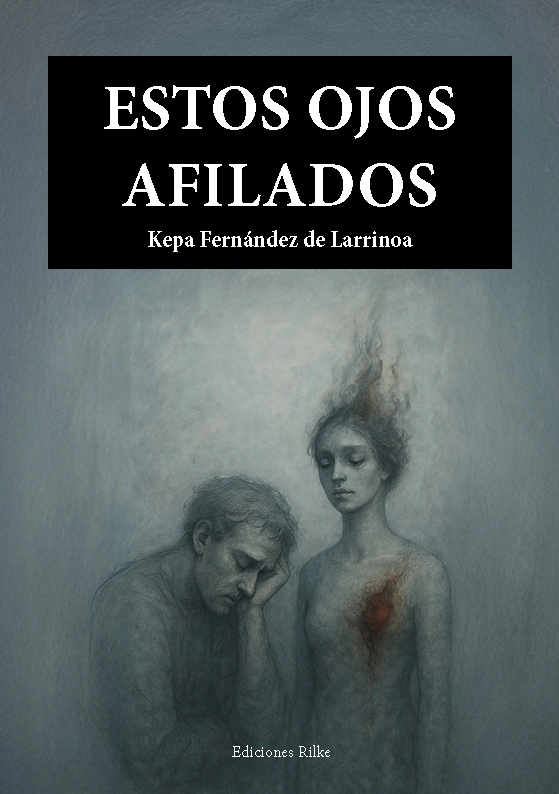

No, uno no entra en «Estos Ojos Afilados» de Kepa Fernández de Larrinoa como quien penetra en una novela para pasar el invierno, ni como quien hojea esos poemarios que nunca terminarán de confesar su timidez. Lo que hace Larrinoa aquí no es, digamos, escribir para un lector, sino para una especie borrosa de espectador a la que convoca —sin que lo sepa— a su propio retiro glacial: Jácome y Emma, siameses del desapego, son personajes apenas sujetos a su silueta, pero comparten el privilegio de ser espejos fríos, ojos que no miran el mundo sino el abismo donde el mundo se deshiela por dentro. Y esto, claro, es ya la herencia funambulista del siglo XX literario: digresión, voces, exilio, todo ese aire de extranjería en casa, ese tapiz irónico donde la nostalgia no es un lugar seguro sino una intemperie.

En la lectura, uno se siente desplazado, como sucedía leyéndose a sí mismo a través de los ojos de Walser o de Annemarie Schwarzenbach —sí, esas migraciones interiores—. Aquí no hay un lirismo buscado sino la insistente tentación del fracaso sublime: flujos, residuos, cenizas, nieve, térmicas de la soledad, todo ello se mezcla con la conciencia de que escribir ya no es ordenar el caos, sino celebrarlo. Porque la poesía de Fernández de Larrinoa, como la de quien ha estado demasiado tiempo observando el hielo, construye un horizonte de palabras a medio derretir. Y así, en los paisajes que van de olmos arcaicos y álamos vetustos a “la barca del tiempo” de Emma, se actualiza la pregunta por la finitud, el apagón del sentido, la memoria apenas capaz de asirse a un hueso.

El poemario, que podría leerse como drama minimalista japonés (no casual la irrupción del Ankoku Butō), rehace a cada paso la escenografía de una vida donde “el prodigio de la vida, del dolor, de la pasión, de la fatiga” sólo cuenta, y cuenta demasiado, si es inscrito en ese teatro sin público real y sin ensayos: “Un cráter mero polvo del cosmos”, sentencia la voz, y esa reducción de lo humano a ceniza acontece con la serenidad de los que no aspiran a la épica, sino a la entonación desapasionada del sepulturero filosófico.

La estructura del libro no concede anclaje. Hay una deriva que, como un hilo de agua tan imposible como la propia memoria, atraviesa los poemas-personas, las evocaciones de la infancia desarraigada, la relación mimética entre espectro y carne. El propio Larrinoa multiplica la imagen especular: «El niño, el padre, la madre y el anciano. Los observa Emma, sabiéndose en el no ser, sabiéndose en el no estar, sabiéndose ella». Es ahí donde asoma la nota metaliteraria: Emma no es solamente un personaje, es también la encarnación — tasada, silente, silogística — del lector que permanece extraviado en el retablo de experiencias que no le pertenecen pero que le conmueven con la distancia de los ausentes y de los futuros póstumos.

“Estos Ojos Afilados”, que adopta una sintaxis escarpada y aforística, es más una experiencia de diseminación que de construcción: ni coral, ni unívoco, ni gratificante. Nada de lo que espera el lector contemporáneo, demasiado habituado al consuelo previsible de una literatura programática. Aquí, Fernández de Larrinoa desactiva el sentimentalismo con una pigmentación gris que recuerda los textos donde Vila-Matas suele enfrentar la farsa autobiográfica con el horizonte de los otros, siempre desplazados, siempre defraudados por la lógica del relato personal. El autor de “Estos Ojos Afilados”, como aquel que relata el club Diógenes de los extraviados, está dispuesto a perder todo amparo: ya no escribe para la posteridad, sino para la inminente evaporación del libro.

Y así las cosas, esta obra puede leerse como liturgia mínima en honor a aquello que ya no espera reconocimiento: el temblor de la carne que sueña con ser pensamiento, la voz que simula hablar con otro cuando ni siquiera está seguro de que el lenguaje es un puente y no un foso. Pero la auténtica escenografía de Larrinoa es esa: el fondo caído, el cráter sin trillo, la insurrección del adjetivo blanco como ruina, la danza detenida en un retablo de vidrio, la biografía mínima, decantada, de los que han entendido demasiado pronto que mirar el mundo, al final, consiste en ser fiel al oficio de desaparecer.

Antonio Graña Ojeda