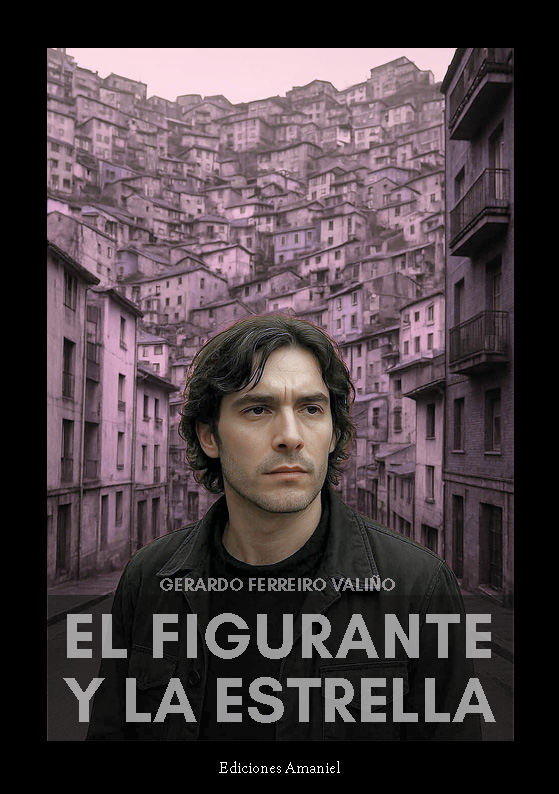

“Lo frágil en lo épico: una lectura de la dignidad cotidiana en ‘El figurante y la estrella’”

Hay novelas que, lejos de proponerse rehacer el mundo, logran ese raro milagro de habitárnoslo unos días después de cerrarlas. Al acabar El figurante y la estrella, queda la sensación de haber recorrido, no tanto un argumento, como una topografía sentimental: la del hombre corriente que, a falta de focos, sobrevive encendiendo luces modestas para no perderse. Gerardo Ferreiro Valiño, en este fresco de suburbio y ternura, escribe con la meticulosidad de quien confía en que los detalles más humildes son, en realidad, los que sostienen la trama secreta de las grandes historias.

Hay algo admirable en la manera como el autor instala la épica en la cotidianidad. Nos asoma a Bilbao de los barrios —ese Bilbao sin postal ni traje de domingo—, donde la rutina y la precariedad tienen nombre propio y rostro de vecino. El personaje de Mituyo, ese figurante que nunca soñó con ser estrella pero que en una torsión de guion termina abriéndonos paso a un territorio de afectos y desengaños, es un homenaje deliberado: el héroe sin atributos, la existencia sin foros.

Ferreiro Valiño posee una extraordinaria capacidad para narrar la dignidad de lo pequeño. Detiene el tiempo en una cocina donde se desayunan galletas mojadas en leche barata, recorre con sabiduría irónica la política sentimental de una reunión de cuadrilla y parece recordar, a cada página, que toda vida minúscula tiene derecho a su crónica, y que en el inventario de objetos extraviados (la fe, el coraje, las ganas de empezar de nuevo) se cifra casi siempre lo esencial de un destino.

La prosa, de apariencia desenfadada y fondo minucioso, busca la música de las frases entreveradas con humor y compasión. Hay algo en la estructura fragmentaria, en la alternancia de voces y en la cadencia irónica, que recuerda la novela polifónica de las mejores tradiciones. Pero lo que se impone, lentamente, es la sabiduría de la observación: el autor sabe que la experiencia de la soledad —su demiurgia y su tristeza— es más compartida de lo que nos atrevemos a confesar.

En la narración, las mujeres —Escarlata a la cabeza— resultan tan vivas, tan densas de historia y matices, que cabría pensar que la novela podría bascular entera sobre sus hombros y no perdería fuerza. Pero Ferreiro, astuto, las inserta en ese diálogo tierno y ácido con los hombres, y juntos —los desengañados y los ilusionados, los realistas y los cínicos— van componiendo la coral de lo frágil convertido en épica.

Quizá la mayor virtud de El figurante y la estrella consista en su negativa a la condescendencia. No hay aquí un solo gesto para el reconocimiento fácil, ninguna impostura que busque aplausos. Los diálogos palpitan, la oralidad trabaja a favor de la autenticidad, y los silencios —como los de la mejor literatura— sugieren más de lo que explican. Ferreiro entiende que la literatura es ante todo memoria del fracaso y festival de segunda oportunidad.

Uno acaba preguntándose, al cerrar el libro, si alguna vez no hemos sido todos, por un día o por una vida entera, ese figurante que ansía un poco de luz suficiente para que alguien repare en su vulnerabilidad. En plena era de biografías ficticias y aplausos prefabricados, una novela así se agradece: por su humanidad resistente, por la fe en las preguntas pequeñas, por la música honda con la que retorna, obstinadamente, cada mañana del mundo.

Y entonces sí, nos atrevemos a celebrar lo que tantas veces pasamos por alto: por cada estrella que brilla hasta consumirse, hay miles de figurantes cuidando el telón para que la realidad nunca sea del todo una impostura. Este libro, que ojalá lea mucha gente, los nombra y los reivindica. Con humor, con rabia, con ternura. Con la certeza de que nada vale más la pena que recordar que todos, al fin, merecemos una historia.

Antonio Graña Ojeda